Termine

| Keine Termine |

Aktuelles

An diese Kompetenzen sind für die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 bestimmte Kompetenzerwartungen geknüpft, die mithilfe von unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten erreicht werden sollen:

Sprechen und Zuhören

Sprechen

- sich artikuliert, verständlich, sach- und situationsangemessen äußern

- über einen umfangreichen und differenzierten Wortschatz verfügen

- verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und anwenden, insbesondere erzählen, berichten, informieren, beschreiben, schildern, appellieren, argumentieren, erörtern

- Wirkungen der Redeweise kennen, beachten und situations- sowie adressatengerecht anwenden: Lautstärke, Betonung, Sprechtempo, Klangfarbe, Stimmführung; Körpersprache (Gestik, Mimik)

- unterschiedliche Sprechsituationen gestalten, insbesondere Vorstellungsgespräch/ Bewerbungsgespräch; Antragstellung, Beschwerde, Entschuldigung; Gesprächsleitung

Gespräche führen

- sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen

- durch gezieltes Fragen notwendige Informationen beschaffen

- Gesprächsregeln einhalten

- die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten

- auf Gegenpositionen sachlich und argumentierend eingehen

- kriterienorientiert das eigene Gesprächsverhalten und das anderer beobachten, reflektieren und bewerten

Zuhören

- Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen

- wesentliche Aussagen aus umfangreichen gesprochenen Texten verstehen, diese Informationen sichern und wiedergeben

- Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen (z. B. Stimmführung, Körpersprache) entwickeln

Gestaltend sprechen / szenisch spielen

- Texte sinngebend und gestaltend vorlesen und (frei) vortragen

- längere freie Redebeiträge leisten, Kurzdarstellungen und Referate frei vortragen: ggf. mithilfe eines Stichwortzettels/einer Gliederung

- verschiedene Medien für die Darstellung von Sachverhalten nutzen (Präsentationstechniken): z. B. Tafel, Folie, Plakat, Moderationskarten

- eigene Erlebnisse, Haltungen, Situationen szenisch darstellen

- Texte (medial unterschiedlich vermittelt) szenisch gestalten

Methoden und Arbeitstechniken

- verschiedene Gesprächsformen praktizieren, z. B. Dialoge, Streitgespräche, Diskussionen, Rollendiskussionen, Debatten vorbereiten und durchführen

- Gesprächsformen moderieren, leiten, beobachten, reflektieren

- Redestrategien einsetzen: z. B. Fünfsatz, Anknüpfungen formulieren, rhetorische Mittel verwenden

- sich gezielt sachgerechte Stichwörter aufschreiben

- eine Mitschrift anfertigen

- Notizen selbstständig strukturieren und Notizen zur Reproduktion des Gehörten nutzen, dabei sachlogische sprachliche Verknüpfungen herstellen

- Video-Feedback nutzen

- Portfolio (Sammlung und Vereinbarungen über Gesprächsregeln, Kriterienlisten, Stichwortkonzepte, Selbsteinschätzungen, Beobachtungsbögen von anderen, vereinbarte Lernziele etc.) nutzen

Schreiben

Schreiben als Prozess

- Texte in gut lesbarer handschriftlicher Form und in einem der Situation entsprechenden Tempo schreiben

- Texte dem Zweck entsprechend und adressatengerecht gestalten, sinnvoll aufbauen und strukturieren: z. B. Blattaufteilung, Rand, Absätze

- gemäß den Aufgaben und der Zeitvorgabe einen Schreibplan erstellen, sich für die angemessene Textsorte entscheiden und Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen, ggf. materialorientiert konzipieren

- Informationsquellen gezielt nutzen, insbesondere Bibliotheken, Nachschlagewerke, Zeitungen, Internet

- Stoffsammlung erstellen, ordnen und eine Gliederung anfertigen: z. B. numerische Gliederung, Cluster, Ideenstern, Mindmap, Flussdiagramm

- Aufbau, Inhalt und Formulierungen eigener Texte hinsichtlich der Aufgabenstellung überprüfen (Schreibsituation, Schreibanlass)

- Strategien zur Überprüfung der sprachlichen Richtigkeit und Rechtschreibung anwenden

- Textverarbeitungsprogramme und ihre Möglichkeiten nutzen: z. B. Formatierung, Präsentation

- Formulare ausfüllen

Texte schreiben

formalisierte lineare Texte/nichtlineare Texte verfassen: z. B. sachlicher Brief, Lebenslauf, Bewerbung, Bewerbungsschreiben, Protokoll, Annonce/Ausfüllen von Formularen, Diagramm, Schaubild, Statistik- zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: informierende (berichten, beschreiben, schildern), argumentierende (erörtern, kommentieren), appellierende, untersuchende (analysieren, interpretieren)

- Ergebnisse einer Textuntersuchung darstellen: z. B.

- Inhalte auch längerer und komplexerer Texte verkürzt und abstrahierend wiedergeben

- Informationen aus linearen und nichtlinearen Texten zusammenfassen und so wiedergeben, dass insgesamt eine kohärente Darstellung entsteht

- formale und sprachlich stilistische Gestaltungsmittel und ihre Wirkungsweise an Beispielen darstellen

- Textdeutungen begründen

- sprachliche Bilder deuten

- Thesen formulieren

- Argumente zu einer Argumentationskette verknüpfen

- Gegenargumente formulieren, überdenken und einbeziehen

- Argumente gewichten und Schlüsse ziehen

- begründet Stellung nehmen

- Texte sprachlich gestalten

- strukturiert, verständlich, sprachlich variabel und stilistisch stimmig zu Aussagen schreiben

- sprachliche Mittel gezielt einsetzen: z. B. Vergleiche, Bilder, Wiederholung

- Texte mithilfe von neuen Medien verfassen: z. B. E-Mails, Chatroom

Produktionsorientiertes Schreiben

- Gestaltende Schreibformen nutzen: erzählen, kreativ schreiben

- produktive Schreibformen nutzen: z. B. umschreiben, weiterschreiben, ausgestalten

Methoden und Arbeitstechniken

- Arbeitspläne/Konzepte entwerfen, Arbeitsschritte festlegen: Informationen sammeln, ordnen, ergänzen

- Fragen und Arbeitshypothesen formulieren

- Texte inhaltlich und sprachlich überarbeiten: z. B. Textpassagen umstellen, Wirksamkeit und Angemessenheit sprachlicher Gestaltungsmittel prüfen

- Zitate in den eigenen Text integrieren

- Einhaltung orthografischer und grammatischer Normen kontrollieren

- mit Textverarbeitungsprogrammen umgehen

- Schreibkonferenzen/Schreibwerkstatt durchführen

- Portfolio (selbst verfasste und für gut befundene Texte, Kriterienlisten, Stichwortkonzepte, Selbsteinschätzungen, Beobachtungsbögen von anderen, vereinbarte Lernziele etc.) anlegen und nutzen

Lesen – Umgang mit Texten und Medien

Lesetechniken und -strategien

- über grundlegende Lesefertigkeiten verfügen: flüssig, sinnbezogen, überfliegend, selektiv, navigierend (z. B. Bild-Ton-Text integrierend) lesen

- Leseerwartungen und -erfahrungen bewusst nutzen

- Wortbedeutungen klären

- Textschemata erfassen: z. B. Textsorte, Aufbau des Textes

- Verfahren zur Textstrukturierung kennen und selbstständig anwenden: z. B. Zwischenüberschriften formulieren, wesentliche Textstellen kennzeichnen, Bezüge zwischen Textteilen herstellen, Fragen aus dem Text ableiten und beantworten

- Verfahren zur Textaufnahme kennen und nutzen: z. B. Aussagen erklären und konkretisieren, Stichwörter formulieren, Texte und Textabschnitte zusammenfassen

Umgang mit Sachtexten und Medien

- verschiedene Textfunktionen und Textsorten unterscheiden: z. B. informieren: Nachricht; appellieren: Kommentar, Rede; regulieren: Gesetz, Vertrag; instruieren: Gebrauchsanweisung

- ein breites Spektrum auch längerer und komplexerer Texte verstehen und im Detail erfassen

- Informationen zielgerichtet entnehmen, ordnen, vergleichen, prüfen und ergänzen nichtlineare Texte auswerten: z. B. Schaubilder

- Intention(en) eines Textes erkennen, insbesondere Zusammenhang zwischen Autorintention(en), Textmerkmalen, Leseerwartungen und Wirkungen

- aus Sach- und Gebrauchstexten begründete Schlussfolgerungen ziehen

- Information und Wertung in Texten unterscheiden

- Informations- und Unterhaltungsfunktion unterscheiden

- medienspezifische Formen kennen: z. B. Print- und Online-Zeitungen, Infotainment, Hypertexte, Werbekommunikation, Film

- Intentionen und Wirkungen erkennen und bewerten

- wesentliche Darstellungsmittel kennen und deren Wirkungen einschätzen

- zwischen Wirklichkeit und virtuellen Welten in Medien unterscheiden: z. B. Fernsehserien, Computerspiele

- Informationsmöglichkeiten nutzen: z. B. Informationen zu einem Thema/Problem in unterschiedlichen Medien suchen, vergleichen, auswählen und bewerten (Suchstrategien)

- Medien zur Präsentation und ästhetischen Produktion nutzen

Umgang mit literarischen Texten

- ein Spektrum altersangemessener Werke – auch Jugendliteratur – bedeutender Autorinnen und Autoren kennen

- epische, lyrische, dramatische Texte unterscheiden, insbesondere epische Kleinformen, Novelle, längere Erzählung, Kurzgeschichte, Roman, Schauspiel, Gedichte

- Zusammenhänge zwischen Text, Entstehungszeit und Leben des Autors/der Autorin bei der Arbeit an Texten aus Gegenwart und Vergangenheit herstellen

- zentrale Inhalte erschließen

- wesentliche Elemente eines Textes erfassen: z. B. Figuren, Raum- und Zeitdarstellung, Konfliktverlauf

- wesentliche Fachbegriffe zur Erschließung von Literatur kennen und anwenden, insbesondere Erzähler, Erzählperspektive, Monolog, Dialog, sprachliche Bilder, Metapher, Reim, lyrisches Ich

- sprachliche Gestaltungsmittel in ihren Wirkungszusammenhängen und in ihrer historischen Bedingtheit erkennen: z. B. Wort-, Satz- und Gedankenfiguren, Bildsprache (Metaphern)

- eigene Deutungen des Textes entwickeln, am Text belegen und sich mit anderen darüber verständigen

- analytische Methoden anwenden: z. B. Texte untersuchen, vergleichen, kommentieren

- Handlungen, Verhaltensweisen und Verhaltensmotive bewerten

Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien

- produktive Methoden anwenden: z. B. Perspektivenwechsel: innerer Monolog; Brief in der Rolle einer literarischen Figur; szenische Umsetzung; Paralleltext; weiterschreiben; in eine andere Textsorte umschreiben

Methoden und Arbeitstechniken

- Exzerpieren, Zitieren, Quellen angeben

- Wesentliches hervorheben und Zusammenhänge verdeutlichen

- Nachschlagewerke zur Klärung von Fachbegriffen, Fremdwörtern und Sachfragen heranziehen

- Texte zusammenfassen: z. B. im Nominalstil, mithilfe von Stichwörtern, Symbolen, Farbmarkierungen, Unterstreichungen

- Inhalte mit eigenen Worten wiedergeben, Randbemerkungen setzen

- Texte gliedern und Teilüberschriften finden

- Inhalte veranschaulichen: z. B. durch Mindmap, Flussdiagramm

- Präsentationstechniken anwenden: Medien zielgerichtet und sachbezogen einsetzen: z. B. Tafel, Folie, Plakat, PC-Präsentationsprogramm

Reflexion über Sprache

Sprache als Mittel der Verständigung

- beim Sprachhandeln die Inhalts- und Beziehungsebene im Zusammenhang mit den Grundfaktoren sprachlicher Kommunikation erkennen und berücksichtigen: gelingende bzw. misslingende Kommunikation; öffentliche bzw. private Kommunikationssituationen

- beim Sprachhandeln einen differenzierten Wortschatz gebrauchen einschließlich umgangssprachlicher und idiomatischer Wendungen in Kenntnis des jeweiligen Zusammenhangs

- grundlegende Textfunktionen erfassen, insbesondere Information (z. B. Zeitungsmeldung), Regulierung (z. B. Gesetzestext), Appell (z. B. Werbeanzeige), Kontakt (z. B. Beschwerde), Selbstdarstellung (z. B. Tagebuch); ästhetische Funktion (z. B. Gedicht)

- Sprechweisen unterscheiden und beachten: z. B. gehoben, derb; abwertend, ironisch

Sprachliche Formen und Strukturen ihrer Funktion

- sprachliche Mittel zur Sicherung des Textzusammenhangs (Textkohärenz) kennen und anwenden:

- Wortebene (morphologische Mittel): Beziehungswörter (z. B. Konjunktion, Adverb), Zusammensetzung und Ableitung von Wörtern

- Satzebene (syntaktische Mittel): Satzarten; Satzreihe, Satzgefüge

- Bedeutungsebene (semantische Mittel): z. B. Synonyme, Antonyme; Schlüsselwörter; Oberbegriff/Unterbegriff; ausgewählte rhetorische Mitte

- Möglichkeiten der Textstrukturierung kennen und nutzen

- Satzstrukturen kennen und funktional verwenden: Hauptsatz, Nebensatz/Gliedsatz, Satzglied, Satzgliedteil

- Wortarten kennen und funktional gebrauchen: z. B. Verb: Zeitlichkeit, Modalität; Substantiv/Nomen: Benennung; Adjektiv: Qualität

- grammatische Kategorien und ihre Leistungen in situativen und funktionalen Zusammenhängen kennen und nutzen, insbesondere Tempus; Modus (Indikativ, Konjunktiv I/II); Aktiv/Passiv; Genus, Numerus, Kasus; Steigerung

Sprachvarianten und Sprachwandel

- ausgewählte Erscheinungen des Sprachwandels kennen und bewerten: z. B. Bedeutungswandel, fremdsprachliche Einflüsse

- „Sprachen in der Sprache“ kennen und in ihrer Funktion unterscheiden: z. B. Standardsprache, Umgangssprache, Dialekt; Gruppensprachen, Fachsprachen; gesprochene und geschriebene Sprache

- Mehrsprachigkeit (Schülerinnen und Schüler mit anderer Muttersprache und Fremdsprachenlerner) zur Entwicklung der Sprachbewusstheit und zum Sprachvergleich nutzen

Richtig schreiben

- Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen und häufig vorkommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben

- wichtige Regeln der Aussprache beim Sprachhandeln berücksichtigen

- individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mithilfe von Rechtschreibstrategien abbauen, insbesondere Nachschlagen, Ableiten, Wortverwandtschaften suchen, grammatisches Wissen anwenden

Methoden und Arbeitstechniken

- grammatische Proben anwenden: Klang-, Weglass-, Ersatz- und Umstellprobe

- Rechtschreibstrategien anwenden: z. B. Ableitung vom Wortstamm, Wortverlängerung, Ähnlichkeitsschreibung

- Nachschlagewerke nutzen

Katholische Religionslehre an der Fürstenberg-Realschule

„… damit der Mensch sein Ziel erreicht.“ (Zitat: Leitbild für katholische Schulen im Bistum Münster/ in NRW, unter: https://www.bistum-muenster.de/downloads/Schule_und_Erziehung/2006/300_neues_Leitbild.pdf, abgerufen am 05.11.2015)

Eingebunden in dieses Leitbild des Schulträgers nimmt die Private Bischöfliche Fürstenberg-Realschule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Schulseelsorge und dem Religionsunterricht in besonderer Weise wahr. Als katholische Schule soll nicht die alleinige Wissensvermittlung, sondern die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben ermöglicht werden.

Eingebunden in dieses Leitbild des Schulträgers nimmt die Private Bischöfliche Fürstenberg-Realschule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Schulseelsorge und dem Religionsunterricht in besonderer Weise wahr. Als katholische Schule soll nicht die alleinige Wissensvermittlung, sondern die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben ermöglicht werden.

Zur Gestaltung des religiösen Schulalltags finden unter der Leitung des Schulpfarrers Herrn van Briel daher regelmäßig Gottesdienste in dem eigenen Gottesdienstgebäude – der Arche – oder bei besonderen Anlässen in der Aula statt. Herr van Briel steht zudem als Ansprechpartner in allen seelsorgerischen Fragen zur Verfügung.

Das Fach Religionslehre

Der Schulträger wie auch die unterrichtenden Fachkolleginnen und -kollegen begreifen den Religionsunterricht als einen Lernort, an dem Schülerinnen und Schüler ermutigt werden sollen, ihr Leben aus der Perspektive und Verantwortung des Glaubens zu gestalten. Zum Gelingen eines gesellschaftlichen (Zusammen-) Lebens ist die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen erforderlich, denn nur so kann auch der Dialog in einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft funktionieren. Im Religionsunterricht geht es daher um die entscheidenden Fragen des Lebens wie Hoffnung, Liebe, Glauben und ethisches Handeln, aber auch um die Auseinandersetzung mit der Kirchengeschichte, der Bibel und den verschiedenen Weltreligionen. Der Religionsunterricht ist zudem auf vielfache Weise, auch durch das Tansania-Projekt und durch das Wirken des Schulpfarrers, mit dem Bereich der Schulseelsorge verknüpft. Katholischer und evangelischer Religionsunterricht kooperieren miteinander, indem die Fachschaften einen offenen unterrichtlichen Austausch führen und beide Lerngruppen in regelmäßigen Abständen Jahrgangsgottesdienste vorbereiten. Grundsätzlich steht der Religionsunterricht allen Schülerinnen und Schülern offen, unabhängig von ihrer Konfession oder ihrem Glauben, denn dieser lebt von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit seiner Schüler und macht Auseinandersetzungen mit verschiedenen Themen und Positionen erst interessant.

Der Schulträger wie auch die unterrichtenden Fachkolleginnen und -kollegen begreifen den Religionsunterricht als einen Lernort, an dem Schülerinnen und Schüler ermutigt werden sollen, ihr Leben aus der Perspektive und Verantwortung des Glaubens zu gestalten. Zum Gelingen eines gesellschaftlichen (Zusammen-) Lebens ist die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen erforderlich, denn nur so kann auch der Dialog in einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft funktionieren. Im Religionsunterricht geht es daher um die entscheidenden Fragen des Lebens wie Hoffnung, Liebe, Glauben und ethisches Handeln, aber auch um die Auseinandersetzung mit der Kirchengeschichte, der Bibel und den verschiedenen Weltreligionen. Der Religionsunterricht ist zudem auf vielfache Weise, auch durch das Tansania-Projekt und durch das Wirken des Schulpfarrers, mit dem Bereich der Schulseelsorge verknüpft. Katholischer und evangelischer Religionsunterricht kooperieren miteinander, indem die Fachschaften einen offenen unterrichtlichen Austausch führen und beide Lerngruppen in regelmäßigen Abständen Jahrgangsgottesdienste vorbereiten. Grundsätzlich steht der Religionsunterricht allen Schülerinnen und Schülern offen, unabhängig von ihrer Konfession oder ihrem Glauben, denn dieser lebt von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit seiner Schüler und macht Auseinandersetzungen mit verschiedenen Themen und Positionen erst interessant.

Schulseelsorge

Über die Unterrichtsstunden hinaus findet religiöse Erziehung in dem von allen Lehrerinnen und Lehrern getragenen Schulseelsorgeprogramm statt, welches Freiräume für Gottesdienste, Gebete, Meditationen und Besinnungstage ermöglicht. Täglich beginnt der Schultag für die Schülerinnen und Schüler mit einem Gebet, in verschiedenen Gebetsformen, die die Klassen mit ihren Lehrern frei auswählen. Hervorzuheben sind die regelmäßig stattfindenden Jahrgangsstufengottesdienste, die in Absprache mit dem Schulpfarrer abwechselnd von verschiedenen Klassen vorbereitet werden, indem z. B. Rollenspiele eingeübt, Fürbitten formuliert oder Lieder ausgesucht werden. In der Regel erwachsen die Themen der Gottesdienste aus dem Religionsunterricht und werden so für die anderen Klassen derselben Jahrgangsstufe erfahrbar gemacht. Neben den Jahrgangstufengottesdiensten gibt es in jedem Schuljahr drei große Gottesdienste für die gesamte Schulgemeinde zu Weihnachten, Aschermittwoch und Pfingsten. Außerdem bilden der Eingangsgottesdienst zu Beginn der Schullaufbahn in Klasse 5 und der Abschlussgottesdienst aus Anlass der Schulentlassung in Klasse 10 einen besonderen Rahmen für Eltern sowie Schüler und Schülerinnen. Die Anwesenheit eines Schulpfarrers ist eine Besonderheit unserer Schule. Unterrichtsstunden, Gottesdienste sowie das seelsorgerische Beratungsangebot werden dadurch abgedeckt bzw. betreut und darüber hinaus Angebote zu außerschulischen, religiösen Bereichen (u.a. Kirchen- und Katholikentag, Gottesdienst-Werkwoche, Jugendmesse, Welttreffen der Jugend etc.) ermöglicht. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 finden „Tage religiöser Orientierung“ statt. In verschiedenen Tagungshäusern soll unter Anleitung von Referenten während des viertägigen Aufenthaltes eine bewusste Auseinandersetzung mit religiösen Fragen stattfinden und Sinnsuche, insbesondere im Hinblick auf Entscheidungen für den weiteren Lebens- und Berufsweg, ermöglicht werden.

Über die Unterrichtsstunden hinaus findet religiöse Erziehung in dem von allen Lehrerinnen und Lehrern getragenen Schulseelsorgeprogramm statt, welches Freiräume für Gottesdienste, Gebete, Meditationen und Besinnungstage ermöglicht. Täglich beginnt der Schultag für die Schülerinnen und Schüler mit einem Gebet, in verschiedenen Gebetsformen, die die Klassen mit ihren Lehrern frei auswählen. Hervorzuheben sind die regelmäßig stattfindenden Jahrgangsstufengottesdienste, die in Absprache mit dem Schulpfarrer abwechselnd von verschiedenen Klassen vorbereitet werden, indem z. B. Rollenspiele eingeübt, Fürbitten formuliert oder Lieder ausgesucht werden. In der Regel erwachsen die Themen der Gottesdienste aus dem Religionsunterricht und werden so für die anderen Klassen derselben Jahrgangsstufe erfahrbar gemacht. Neben den Jahrgangstufengottesdiensten gibt es in jedem Schuljahr drei große Gottesdienste für die gesamte Schulgemeinde zu Weihnachten, Aschermittwoch und Pfingsten. Außerdem bilden der Eingangsgottesdienst zu Beginn der Schullaufbahn in Klasse 5 und der Abschlussgottesdienst aus Anlass der Schulentlassung in Klasse 10 einen besonderen Rahmen für Eltern sowie Schüler und Schülerinnen. Die Anwesenheit eines Schulpfarrers ist eine Besonderheit unserer Schule. Unterrichtsstunden, Gottesdienste sowie das seelsorgerische Beratungsangebot werden dadurch abgedeckt bzw. betreut und darüber hinaus Angebote zu außerschulischen, religiösen Bereichen (u.a. Kirchen- und Katholikentag, Gottesdienst-Werkwoche, Jugendmesse, Welttreffen der Jugend etc.) ermöglicht. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 finden „Tage religiöser Orientierung“ statt. In verschiedenen Tagungshäusern soll unter Anleitung von Referenten während des viertägigen Aufenthaltes eine bewusste Auseinandersetzung mit religiösen Fragen stattfinden und Sinnsuche, insbesondere im Hinblick auf Entscheidungen für den weiteren Lebens- und Berufsweg, ermöglicht werden.

Tansania-Projekt

Die Kollekten aller Gottesdienste sind zu Gunsten des Tansania-Projektes der Schule, das vor rund dreißig Jahren vom damaligen Schulpfarrer ins Leben gerufen wurde. Besonders die Einnahmen durch den Weihnachtsbasar, der alle drei Jahre zusammen mit dem Gymnasium von der ganzen Schulgemeinde mit großem Erfolg organisiert wird, ermöglicht eine gezielte Unterstützung in zahlreichen Bereichen. Das Tansania-Projekt ist ein Zeichen für die Einstellung unserer Schule, über den eigenen Tellerrand hinausschauen zu wollen, um Menschen, denen es weniger gut geht als uns selbst, ein Stück weit Hilfe zu leisten.

Herzlich willkommen!

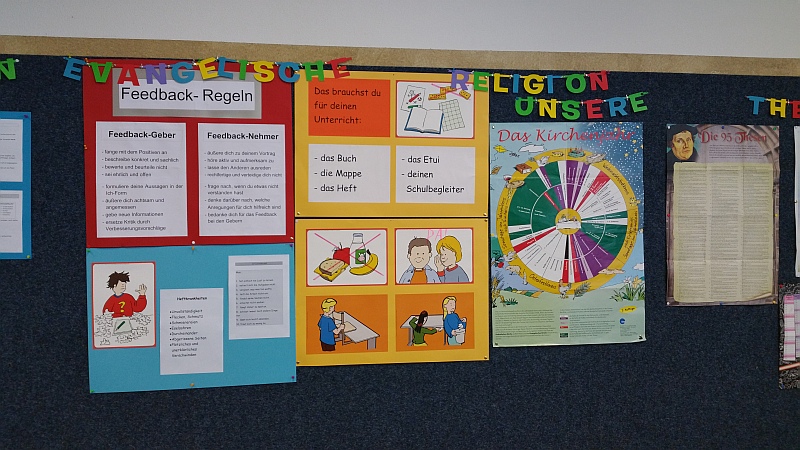

Wir freuen uns, dass du da bist! Der evangelische Religionsunterricht kann für dich an unserer Schule richtig spannend werden!

Du hast natürlich in der Grundschule viele tolle Sachen über die Schöpfung der Welt und Gott erfahren und Geschichten über Abraham, Mose, die Zehn Gebote, Josef und co. kennengelernt.

Worüber sprechen wir denn im Reli-Unterricht an der Realschule? Natürlich wird wie in den anderen Fächern gelesen, geschrieben, Fragen werden beantwortet, aber das ist lange noch nicht alles! Wir beten, singen, gestalten, basteln und diskutieren viel im Unterricht. Wir probieren dabei viele Methoden aus und das Tolle dabei, wir haben unseren Fachraum, wo unser Unterricht stattfindet. Wir lernen aber nicht nur in unserem Fachraum. Ganz besonders freuen wir uns, wenn wir evangelische Kirche in Recke erkunden dürfen. Du bist auch ganz herzlich dazu eingeladen. Die evangelischen Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe lernen in einer Gruppe zusammen. Das wäre eine tolle Möglichkeit neue Freunde kennenzulernen!

Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum dieses Fach überhaupt in der Schule unterricht wird? Es gibt einen ganz wichtigen Grund dafür, nämlich: Religion prägt unsere Welt, unsere Sprache, Kunst, unsere Städte und unseren Alltag. Jeder von uns, auch du, ist vor die Aufgabe gestellt, seine eigene religiöse Identität zu finden, und dieses Fach bietet dir dafür den Raum. Gottesvorstellungen im Laufe des Lebens, Christentum und andere Weltreligionen, Kirche und Kirchengeschichte, Freiheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Aposteln, Bibel, Angst, Hoffnung, Tod und Auferstehung und noch viel mehr - all das sind Inhalte des Faches Evangelische Religion, die dich zum Nachdenken anregen könnten.

Außerdem bereiten evangelische Schülerinnen und Schüler Gottesdienste vor, die wir in der Arche mit den katholischen Mitschülern und dem katholischen Pfarrer, Herrn van Briel, jede Woche feiern. An den Feiertagen und aus anderen besonderen Anlässen feiern wir Schulgottesdienste. Zusammen mit dem evangelischen Pfarrer, Herrn Wendland, und den evangelischen Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums feiern wir den Reformationsgottesdienst, den wir auch vorbereiten.

Ein weiteres Highlight für 10.Klässler an unserer Schule sind Tage Religiöser Orientierung. Unsere Schülerinnen und Schüler können sich während dieser Zeit zusammen mit den Teamern über viele wichtigen Fragen der Religion und anderen Facetten des Lebens unterhalten.

Informationen zum Fach Hauswirtschaft an der Fürstenberg Realschule

Ernährungsbedingte Krankheiten sind häufig in unserer Gesellschaft. Die Ernährungssituation unserer heranwachsenden Kinder ist teilweise besorgniserregend.

Rund 15 % aller Kinder und Jugendlichen gelten in Deutschland als zu dick, sodass das Robert – Koch – Institut (RKI) etwa 6% als extrem übergewichtig einstuft. Falsche Ernährung ist dafür ein wesentlicher Aspekt.

Einer der Hauptgründe hierfür ist das mangelnde Wissen der Jugendlichen über die richtige Ernährung und ihre Umsetzung.

Das Fach Hauswirtschaft trägt dazu bei, dass die SchülerInnen vielfältige Aufgaben der Arbeit im Haushalt selbständig planen und anschließend in der Praxis umsetzen und einüben. Darüber hinaus setzen sie sich mit gesellschaftlichen Bereichen wie Konsum, Gesundheit, Umwelt und Haushaltsführung auseinander und lernen mit Ressourcen verantwortlich umzugehen.

Die selbständige Planung, Realisierung und Auswertung von typischen Haushaltssituationen ist ein wichtiger Schwerpunkt im Hauswirtschaftsunterricht. Dabei werden soziale, kulturelle, technische, ökologische, ökonomische und hygienische Standards berücksichtigt.

Hauswirtschaft als Wahlpflichtfach

In der Jahrgangsstufe 9 und 10 haben die SchülerInnen die Möglichkeit das Fach Hauswirtschaft zu wählen.

An der Realschule wird Hauswirtschaft als zweistündiges Wahlpflichtfach unterrichtet. Es kann von den SchülerInnen nur einmal gewählt werden und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Jugendlichen.

Aus organisatorischen Gründen findet das Fach Hauswirtschaft nur alle zwei Wochen vierstündig statt. Daraus ergibt sich ein wöchentlicher Wechsel von einmal vier bzw. acht Stunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt besitzt nur eine Kollegin, Frau Oude Engberink, die Facultas Hauswirtschaft. Außerdem unterrichtet eine Referendarin das Fach zweistündig im Bedarfsdeckenden Unterricht und bietet zusätzlich eine Hauswirtschafts-AG in der Jahrgangsstufe 6 an.

Für die Durchführung des Fachs Hauswirtschaft steht eine Schulküche mit 5 Küchenzeilen zur Verfügung.

Hauswirtschaftlicher Unterricht ist handlungs- und praxisorientiert. Wichtige Schlüsselqualifikationen wie Zuverlässigkeit. Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und selbständiges Lernen werden eingeübt. Diese Fähigkeiten werden von zukünftigen Arbeitgebern erwartet.

Eindrücke des Wahlpflichtfaches:

Die 10er freuen sich über ihr selbstgeplantes und – zubereitetes Abschlussbuffet.

Es gibt verschiedene Fleischsorten, vegetarisch gefüllte Fackelbrote…

… mit verschiedenen Salaten und selbstgemachten Soßen.

Zum Dessert entschieden sich die SchülerInnen für Schokoladen-Crêpes mit frischen Früchten.

Projekte außerhalb des Fachunterrichts

Hauswirtschaftliche Anteile werden bei der Gestaltung von schulischen Veranstaltungen – z.B. „ Tag der offenen Tür“ übernommen.

Ebenso richten die HauswirtschaftsschülerInnen alle zwei Jahre das Catering im Rahmen eines Projektes für die Theater-Premierenfeier aus.

Das schmackhafte Buffet zur Premierenfeier von „Himmelblau und Rabenschwarz